«Mi buttò giù, si sbottonò i calzoni e mi scinicò ben bene»

Il drammatico racconto di una bambina di 11 anni stuprata da un vicino

L’uomo, Arcangelo Pizzi, fu condannato a dieci anni di lavori forzati

UNA STORIA AL GIORNO… TOGLIE IL VIRUS DI TORNO

CANEPINA – La mattina del 15 ottobre 1878, in una cella della darsena di Civitavecchia, fu trovato senza vita sul suo pagliericcio Arcangelo Pizzi, soprannominato «Il Conte», campagnolo, un canepinese di sessantasette anni. Stava scontando una condanna a dieci anni ai lavori forzati per «stupro immaturo». «Immaturo» perché aveva violentato una bambina di undici anni, Angelica Benedetti, la cui famiglia abitava nella casa accanto alla sua in via Porta Piagge. Oltre tutto, il Pizzi infettò la bambina con la sifilide. Il suo corpo, lo stesso giorno, fu sepolto in un campo attiguo alla Darsena.

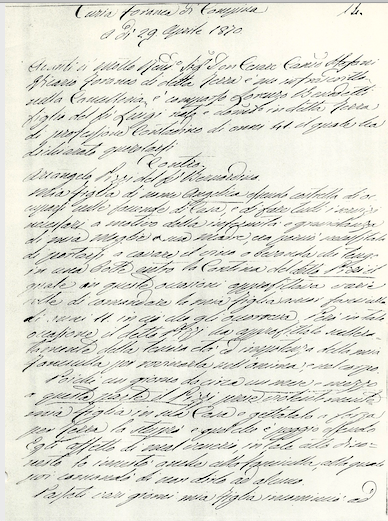

I fatti risalivano al 29 aprile 1870, quando davanti al «… molto reverendissimo Don Cesare Canonico Stefani, Vicario Foraneo di Canepina», si presentò «Lorenzo Benedetti del fu Luigi, di anni 41, contadino», il quale presentò un esposto contro Arcangelo Pizzi. «Mia figlia di nome Angelica – dichiarò l’uomo – essendo costretta di occuparsi delle faccende di casa, e di fare tutti i servizi necessari a motivo della infermità e gravidanza di mia moglie e sua madre, era perciò necessitata di portarsi a cavare il vino che tengo in una botte dentro la cantina del detto Pizzi, il quale in queste occasioni approfittava varie volte di comandare mia figlia ancora fanciulla di anni 11 in ciò che gli occorreva. Però in tale occasione il detto Pizzi ha approfittato scelleratamente della tenera età ed impotenza della mia fanciulla per rovinarla nell’anima e nel corpo». Dopodiché il padre spiegò che circa un mese prima, mentre la figlia era a casa dell’uomo, fu improvvisamente afferrata e stuprata. Alla bambina fu intimato di non dire nulla ai genitori e a chiunque altro di quanto era accaduto: «Altrimenti ti ammazzo e ammazzo anche e tua madre e tuo padre» minacciò Pizzi.

Intimorita, Angelica Benedetti tacque per circa un mese. Finché iniziò a sentirsi male. I genitori pensarono che avesse contratto il vaiolo, giacché in tutto il territorio era in corso un’epidemia. Ma le sue condizioni peggioravano di giorno in giorno, tanto che la madre decise di chiamare il medico. Questi, visitata la bambina, prese il padre sottobraccio, lo condusse sull’uscio di casa e gli disse: «Tua figlia è stata contagiata dal mal venereo avuto pel contatto di maschio». All’uomo crollò il mondo addosso. Poi, insieme al medico, chiamò la bambina e le chiese quando e con chi avesse avuto rapporti. Lei scoppiò a piangere e raccontò quanto era avvenuto in casa di Arcangelo Pizzi. Il 1° maggio successivo, l’uomo fu arrestato e rinchiuso in una cella delle carceri di Canepina, il cosiddetto «Carcerale», in attesa della conclusione delle indagini e del processo.

Il 18 maggio successivo, il Vicario Foraneo chiamò a depositare Angelica Benedetti. Dal verbale dell’interrogatorio, conservato nell’Archivio di Stato di Viterbo (Processi Corte Assise, Busta numero 1, Fascicolo numero 8) emerge tutta la drammaticità di quei momenti. Il Vicario Foraneo le chiese se capisse o immaginasse il motivo del suo esame. Ed ella rispose: «Si signore; è per quell’uomo che mi prese pel collo e che mi buttò giù a faccia innanzi, si sbottonò i calzoni, mi si buttò sopra come un porco, strillai ma non potevo neppure rifiatare perché mi stava sopra con tutta la sua persona, mi scinicò bene bene e mi attaccò tutti i suoi malanni». Il Vicario Foraneo le chiese quindi perché era entrata in casa del Pizzi. Ed ella: «Tata (così veniva chiamato il padre) tiene nella cantina di detto Arcangelo Pizzi una botte di da bere e un giorno, che era di lavoro, stendo male la mamma e tata e i fratelli stavano fuori a lavorare, andetti in casa di detto Arcangelo per prendere la chiave della cantina, che prima non volle buttarmela dalla finestra e volle che andassi su in casa, andata mi prese e buttò giù come ho detto». Infine, il Vicario Foraneo le chiese se avesse detto a qualcuno ciò che le aveva fatto Arcangelo Pizzi. «No signore – rispose -, non dissi niente a nessuno perché il detto Arcangelo mi disse che queste cose non si dicono né a mamma, né a tata né al confessore e che se lo dicevo sarebbe venuto a trovarmi e mi avrebbe ammazzata e avrebbe ammazzato anche la mia famiglia. Per le feste di Pasqua – concluse la bambina – essendo di nuovo mandata a cavare da bere, avanti la cantina trovai il detto Arcangelo che mi domandò perché camminavo storta, ed io risposi moriammazzato. Lui mi domandò di fagli vedere che mi avrebbe dato la pizza, ch’egli aveva la pietra infernale e che mi avrebbe bruciato su ogni cosa e che fossi guarita e che avrebbe fatto di tutto anche se avesse dovuto spendere cinque o dieci scudi. Ma io non volli far vedere niente».

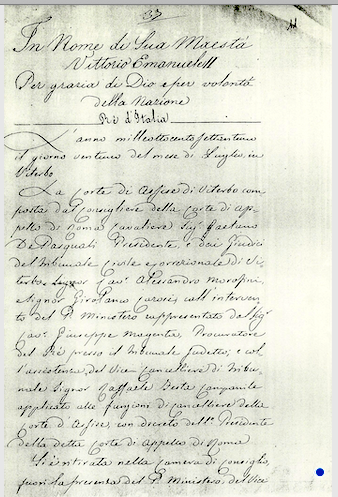

Infine, gli atti furono inviati al Tribunale Criminale Ecclesiastico di Orte, da cui dipendeva all’epoca Canepina. Prima che fosse fissato il processo, il 20 settembre 1870, ci fu la «Presa di Roma», comunemente chiamata «Breccia di Porta Pia» che pose finalmente fine allo stato pontificio. I tribunali ecclesiastici vennero ovviamente aboliti e sostituiti con tribunali ordinari, nei quali si applicavano le leggi del Regno d’Italia. Così, Arcangelo Pizzi, arrestato in «In nome di Sua Santità Papa Pio IX, felicemente regnante» finì alla sbarra «In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele II, per Grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d’Italia». La sentenza fu emessa il 21 luglio 1871 dalla Corte d’Assise di Viterbo: «Condanna Arcangelo Pizzi alla pena de’ lavori forzati per anni dieci, all’interdizione da’ pubblici uffici, all’interdetto legale durante la pena, ai risarcimento de’ danni verso chi di ragione e al pagamento delle spese del procedimento in favore dell’erario dello Stato». L’uomo, nonostante la pesante condanna, non presentò ricorso in appello. Sfiducia nella giustizia o riteneva congrua la pena che gli era stata inflitta?

Lascia un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.